金銀花 No.56〜N0.58

金銀花 No.56:【不妊治療保健】

5月は気温の乱高下が続きました。黄砂も年々量も回数も増えるのでアレルギーのあるひとは変わらずマスクが外せないです。

今年も我が家ではつばめが3組子育てを始めましたが、いたずらカラスがつばめを追いまわし店頭のベンチの背もたれに止まるので、ちょっと工夫してつばめは通過できるけどカラスが入れないようにビニールテープでバリケードを作りました。ちょっと異様なので不思議に思われるかもしれませんが、つばめの子育てが終わるまで見守りたいのでよろしくお願いします不妊治療が保険適用になって約一年が過ぎました。男性不妊の場合でも女性が40才までは子供一人につき体外受精は6回まで、40~43才未満までは体外受精は3回まで。という条件付きですが、まったく保険の適用がなく助成金のみのときに比べれば身近に治療を受けられるので、不妊外来を受診する人が急激に増えることになりました。

治療を受ければすぐに結果が出ると期待して多くのかたが始めたのですが、実際治療を始めてみると期待通りに行かないことやホルモン投与や注射の回数などからだへの負担も大きくてつらい思いをしたり、治療の回数の制限で焦る気持ちや不安になるひとも多く、なるべく早く希望を叶えるためにはどうしたら良いのかというご相談が増えてきました。

私は日本不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラーとして20年ほど研修を続けているのですが、不妊で悩むかたは年ごとに多くなっているのが現状です。

結婚すれば自然に妊娠、出産すると考えている方がまだまだ多いと思いますが、年令や体調で大きく左右されるという現実があります。

2000年ほど昔に書かれた「皇帝内経」という書物に、女性の身体は7の倍数、男性のからだは8の倍数で変化すると書かれていて、女性は35才、男性は40才を境に腎の衰えが目立ち、妊娠しにくくなると考えます。 この年齢の目安は、現代の西洋医学でもほぼ同じです。

中医学では、「腎」「肝」「脾(消化器)」の働きが妊娠と深く関わっていて、男性も女性も生命エネルギーの源の「精」の力、血液の「血」の力と元気の「気」の力が充実してスムーズに巡っている状態が“妊娠しやすい体”と考えています。

具体的には、腎を補うことでホルモンのバランスを良くします。肝は血液を貯蔵して栄養と気のめぐりに影響しますし、脾は食事から元気や血液を生み出していきます。

“妊娠しやすい体”をつくるためには、「腎」と「肝」と「脾」の働きを整え[精・血・気]を充実させることが基本になります。からだと心のバランスを調え、良好な体調を維持することで一日も早く希望を叶えてほしいです。今すぐに子供が欲しいというかたもいつかは産みたいというかたも、中医学でからだを整えて妊娠力アップを目指していきましょう。

金銀花 No.57:【夏の疲れ、秋は呼吸力の強化を】

長くて暑い夏でしたが残暑がないまま一気に秋になりそうです。コロナ感染も一定の感染力を維持したままで、メンタルにも影響するのではないかと気になります。

猛暑の夏の一日、箱根に出かけてポーラ美術館でシン・ジャパニーズ・ペインティング(12月3日まで)という企画展を鑑賞してきました。この日の一番のお気に入りは深堀隆介氏の「金魚」でした。生きているように泳いでいる金魚を網ですくいたくなって、何となく子供の頃を思い出すようななつかしい金魚たちに癒されてきました。

今年は高温が続いただけでなく、雨が降るところはゲリラ豪雨になり、降らない所は日照りと渇水に見舞われました。小さな日本列島なのに気象に振り回されて農作物への影響も出ていますし、海水温が高いと秋の代表サンマも鯖、鰺も穫れないので高級魚になってしまいます。穏やかな季節の変化を期待しますが、便利な生活を手放さずに環境保護もできるというのは難しいですね。

季節の変わり目は不調が出やすくなる時期。特に近年の秋は、気温の高い日が続いて湿度も高いので「湿邪」に弱い胃腸が弱ったまま元気不足になって秋バテになることが多いようです。

秋が進んで空気が乾燥してくると「肺」に影響がおよんで「カラ咳」が出やすくなりますし、イネ科の植物などの季節性の花粉症や皮膚炎に悩まされます。

中医学でいう肺は呼吸をするだけでなく、潤いをもたらす津液(しんえき)を体中にめぐらす役割も担っています。肺の気と陰を補うと、外気と接する皮膚や粘膜を潤すことになるので、乾燥や外邪から体表を守る働きを強化してくれます。

秋バテの回復と、肺の元気と潤いを補給して「呼吸力」を強化するのにおすすめの漢方処方が「麦味参」です。人参・麦門冬・五味子のシンプルな処方ですが、夏の疲れを癒し、乾燥する秋から冬に向けて肺を守り、ウイルスや細菌感染の予防にも役立ちます。

今年は酷暑の夏でしたので、冷たい飲食を摂り過ぎたり、冷房で体を冷やし過ぎて、秋のはじめにだるさや胃腸の不調を訴える人も多く見られます。こうした不調を感じた場合は、まず消化のよい温かいものを腹7~8分目で摂りながらおだやかに過ごすことを心がけていきましょう。

胃腸の働きを調えるには「健脾散」「晶三仙」がお役に立てると思います。「夏の不調は秋のはじめ」に、「秋の不調は冬のはじめ」に、というように季節を越えるタイミングで出ることが多いので、生活養生や漢方の知識を活かして気持ちのよい秋の季節をのんびり健やかに過ごしていただければと思います。

金銀花 No.58:【今年も残り少なくなりました】

今年も残り少なくなりました。年初は厳しかったコロナ感染対策も5月に緩和されてからかなり自由になり、毎日の感染者数の発表もなくなりましたが感染者数が減る様子もなく、現在はインフルエンザやマイコプラズマ肺炎、アデノウイルスのほか、ロタやノロウイルスも流行しています。年末年始、食事会も増えますのでお気をつけください。

私事ですが人生が大きく変わる出来事がありました。まだ気持ちの切り替えもできず不安なときも多いのですが毎日の仕事の中で皆さまとの時間に癒されています。 来年もどうぞよろしくお願いします。

最近は暖冬気味とはいえ、冬はやっぱり寒いです。特に私を毎年困らせているのが、しもやけ。 人前で手を出すのをちょっとためらうくらい赤く腫れ上がってしまい、痒くてたまらないのです。頑張って我慢してきたけど「イスクラ薬局日本橋店」にふたたび足を踏み入れました。しもやけの心配を相談。

さっそくカウンセリングからスタートです「しもやけは何才ごろから起こっていますか」「何月ぐらいから症状が出ますか?」「朝が10冷えているとすると、昼と夜の冷えは数字にするとどのくらいですか?」こうしていろいろな角度から質問をされると、改めて自分のことをじっくり考えますね。

指先の色や冷んやりした感じからも、しもやけになる原因は血流が悪くなる「瘀血(おけつ)」にあると言われました。以前も血行を促す漢方(冠元顆粒)を紹介してもらったのですが、改善には時間がかかるそうなので、もう少し服用を続けたほうが良さそうです。さらにしもやけになるほどの強い冷えは、体を芯から温める作用のある「陽気」不足も原因だとか。

陽気の源でホルモン系をつかさどる「腎」を補って機能をアップし、さらに血流をよくすることが私には必要だそうです。 ということで(1)陽気の源である五臓の「腎」の陽気を補うこと(2)「瘀血」改善の継続(3)慢性的に弱っている胃腸のケアと吸収力アップのために「参茸補血丸」「冠元顆粒」「晶三仙」をご用意していただきました。「今の私」に必要なものをアドバイスしてもらうって大切だな、と改めて感じました。

※『レタスクラブ WEB 』11 月 24 日(金)の記事より抜粋

「甲辰」2024 年は龍の「力強さ」「成功」を象徴して新たな始まりやチャンスの年です。 これからの成長を形作っていく希望の年ですから元気で過ごしましょう。

金銀花 No.59:【無理のない製造で安心なクロレラ製品、バイオリンク】

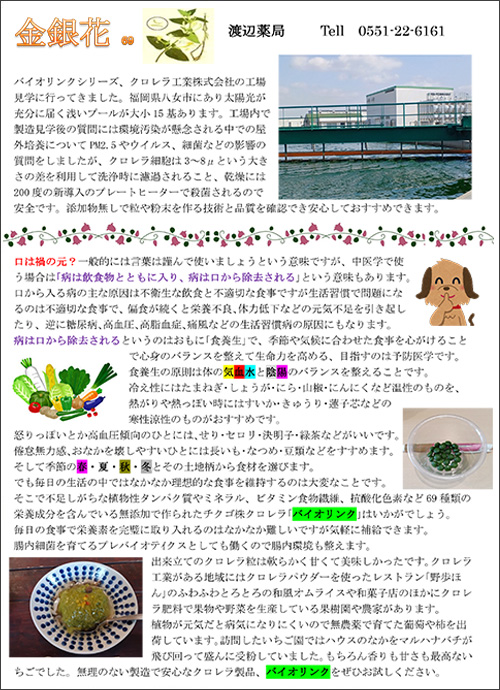

バイオリンクシリーズ、クロレラ工業株式会社の工場見学に行ってきました。福岡県八女市にあり太陽光が充分に届く浅いプールが大小15基あります。工場内で製造見学後の質問には環境汚染が懸念される中での屋外培養についてPM2.5やウイルス、細菌などの影響の質問をしましたが、クロレラ細胞は3~8μという大きさの差を利用して洗浄時に濾過されること、乾燥には200度の新導入のプレートヒーターで殺菌されるので安全です。添加物無しで粒や粉末を作る技術と品質を確認でき安心しておすすめできます。

口は禍の元?一般的には言葉は謹んで使いましょうという意味ですが、中医学で使う場合は「病は飲食物とともに入り、病は口から除去される」という意味もあります。口から入る病の主な原因は不衛生な飲食と不適切な食事ですが生活習慣で問題になるのは不適切な食事で、偏食が続くと栄養不良、体力低下などの元気不足を引き起したり、逆に糖尿病、高血圧、高脂血症、痛風などの生活習慣病の原因にもなります。

病は口から除去されるというのはおもに「食養生」で、季節や気候に合わせた食事を心がけることで心身のバランスを整えて生命力を高める、目指すのは予防医学です。食養生の原則は体の気血水と陰陽のバランスを整えることです。冷え性にはたまねぎ・しょうが・にら・山椒・にんにくなど温性のものを、熱がりや熱っぽい時にはすいか・きゅうり・蓮子芯などの寒性涼性のものがおすすめです。

怒りっぽいとか高血圧傾向のひとには、せり・セロリ・決明子・緑茶などがいいです。倦怠無力感、おなかを壊しやすいひとには長いも・なつめ・豆類などをすすめます。そして季節の春・夏・秋・冬とその土地柄から食材を選びます。でも毎日の生活の中ではなかなか理想的な食事を維持するのは大変なことです。

そこで不足しがちな植物性タンパク質やミネラル、ビタミン食物繊維、抗酸化色素など69種類の栄養成分を含んでいる無添加で作られたチクゴ株クロレラ「バイオリンク」はいかがでしょう。毎日の食事で栄養素を完璧に取り入れるのはなかなか難しいですが気軽に補給できます。腸内細菌を育てるプレバイオテイクスとしても働くので腸内環境も整えます。

出来立てのクロレラ粒は軟らかく甘くて美味しかったです。クロレラ工業がある地域にはクロレラパウダーを使ったレストラン「野歩ほん」のふわふわとろとろの和風オムライスや和菓子店のほかにクロレラ肥料で果物や野菜を生産している果樹園や農家があります。植物が元気だと病気になりにくいので無農薬で育てた葡萄や柿を出荷しています。訪問したいちご園ではハウスのなかをマルハナバチが飛び回って盛んに受粉していました。もちろん香りも甘さも最高ないちごでした。無理のない製造で安心なクロレラ製品、バイオリンクをぜひお試しください。

金銀花 No.60:【おなかを整えて免疫力と体力を作りましょう】

「沸騰地球」誰かがそんな風に表現していましたがすでに気温の上昇は止められないんじゃないかと思うほどです。このような状況では体力勝負ですからおなかを整えて免疫力と体力を作りましょう。

先日、日本不妊カウンセラー学会学術大会で座長を努めました。最近は年齢の高い方のご相談が多く簡単ではないですが、43歳での出産や習慣性流産を乗り越えて出産された方もいらっしゃいます。妊娠はからだ作りが基本ですし大切なことです。赤ちゃんの誕生を応援したいと思います。

変異が続くコロナウイルスは現在kp3株が主流になり帯状疱疹や手足口病、ウイルス性胃腸炎も感染者数が増えています。ウイルスや細菌というと有害な病原体とされてきましたが、現在では私たちを助けてくれる多くのウイルスや細菌も存在することが明らかになっています。人の体内には380 兆個ものウイルスが共存しているだけでなく、「常在菌」と呼ばれる細菌、菌類、微細藻類、原生動物などの微生物も同居しています。

これらの微生物の多くは私たち人類よりもずっと古い歴史をもっていて、人の免疫は常在菌を体の中で飼いながら共に進化の道を進むことで作られてきました体力が充分で免疫が働いている時は帯状疱疹の水疱瘡ウイルスは神経節に、手足口病のエンテロウイルスは腸管に潜んでいます。ウイルス性胃腸炎は、常在菌のノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス・アストロウイルス・コロナウイルス・コクサッキーウイルスなどいろいろなウイルスが原因になりますが、いつも共存しているウイルスが増殖して病気になる時は免疫系がきちんと働けないことが原因と考えたほうが良いようです。

私たちの腸管にはウイルスとともに100~1000 兆個の腸内細菌が共存していてその重さは約1.5 キロ以上になります。腸内細菌は食べ物の消化や吸収を助けてくれるだけでなく免疫力を強化してくれる頼もしいパートナーです。

でも、腸内では大人しくしている腸内細菌も便を介して尿道や膀胱に入り込んでしまうと膀胱炎などのトラブルを引き起こしますから腸以外の場所に侵入した腸内細菌に対しては私たちのカラダは“異物”として免疫力を総動員して戦います。

コロナウイルスが流行して以来盛んにエタノール殺菌や念入りな手洗いで指の間や手首まできれいに洗うように指導されていますが、ウイルス性胃腸炎のおもな原因になるエンテロウイルスにエタノールは効きませんし皮膚に住んでいる常在菌の表皮ブドウ球菌、アクネ桿菌などは汗や皮脂をエサにして酸性の物質を作り出すことで皮膚表面に弱酸性のバリアを作って病原体から私たちを守ってくれています。

汚れは落とす必要はありますが常在菌まできれいに洗い流したり殺菌してしまうのは抵抗力が弱くなる可能性もありますので、日常の生活では手は流水で充分に洗い流すこと。うがい歯磨きはしっかりして口の中の汚れも流しましょう。